( welcome to Triveni yoga Foundation

त्रिवेणी योग में आपका स्वागत है )

🙏

🙏

Every Sunday Yoga Classes Free

You Can Translate Site according. your language

You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

1st pending

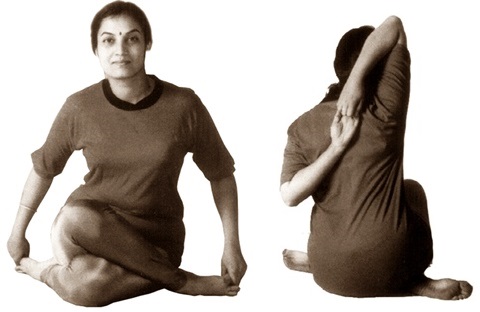

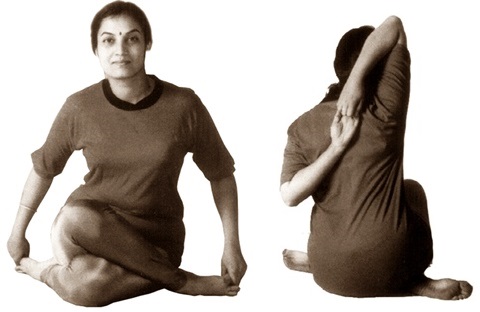

2.गोमुखासन

इस आसन में घुटनों की स्थिती गाय के मुख के रूप में होती है। अत: यह आसन गोमुखासन कहलाता है।

विधि –

वज्रासन में बैठें। दायाँ पैर बाहर निकालें। बायें घुटने पर दायाँ घुटना आ जाये इस तरह पैर रखें ।

1. दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ें। साँस छोड़ते हुए, सामने की ओर झुकते हुए ठोढ़ी से दायें घुटने का स्पर्श करें। साँस लेते हुए यथास्थिति में आवें | 5-6 बार ऐसा करें |

इसी प्रकार पैर बदल कर भी करें।

2. उपरोक्त स्थिति में अब दायाँ हाथ दायें कंधे के ऊपर से पीठ के पीछे नीचे झुकावें तथा बायाँ हाथ बायीं बगल से पीठ के पीछे ऊपर उठावें। दोनों हाथों की उंगलियाँ मिला लें। साँस छोडते हुए ठोढी से घुटना छुएँ |

साँस लेते हुए यथास्थिति में आवें। 5-6 बार करने के बाद हाथ और पैर बदल कर भी करें। शरीर के विविध जोड़ों पर ध्यान लगावें ।

सूचना –आरंभ में हाथ पकड़ना संभव न हो तो रूमाल को साधन बना कर उपयोग में लावें।

लाभ –

यह आसन पेट के अवयवों, पेट की नसों तथा रीढ़ के लिए लाभदायक है। ग्रंथियों में चुस्ती आती है| गर्दन संबंधी दर्द दूर होते हैं। मधुमेह, अतिमूत्र, इंद्रियों की कमज़ोरी, रक्तचाप तथा हर्निया दूर होते है| शरीर के सभी जोड़ों का दर्द दूर करता है।

3.वीरासन

प्रारंभिक स्थिति :

वज्रासन।

ध्यान दें :

पूरे शरीर के संतुलन पर।

श्वास :

सामान्य।

दोहराना :

3 बार।

अभ्यास :

वज्रासन में बैठें। पंजों की अंगुलियों पर उकड़ू बैठ जायें। हाथों को घुटनों पर रखें। पीठ सीधी रहे। > सामान्य श्वास के साथ आंखें बंद कर लें और थोड़ी देर तक इसी स्थिति में बने रहें। दोनों हथेलियों को छाती के सामने लायें और एक बार फिर इसी मुद्रा में बने रहें। > आंखें खोलें, हथेलियों को इकट्ठी रखें और हाथों को सिर के ऊपर खींचें, बाजुओं को थोड़ा सा पीछे दबायें और आंखों को बंद करें। > कुछ समय बाद आंखें खोलें, बाजू नीचे लायें और हाथों को घुटनों पर रखें। धीरे-धीरे पुन:प्रारंभिक स्थिति में लौट आयें।

लाभ :

पीठ, कंधे और पैर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। शरीर के पाश्र्वों के साथ कंधों की मांसपेशियों को खींचता है। श्वास को गहरा करता है एवं अच्छी मुद्रा को प्रोत्साहित करता है। शरीर की जागरूकता, संतुलन, एकाग्रता सुधारता है। नाडिय़ों को शान्त करता है।

सावधानी :

यदि इस आसन से टखनों या घुटनों में दर्द होता हो तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिये।

इस व्यायाम के बाद आनंदासन में आराम करें।

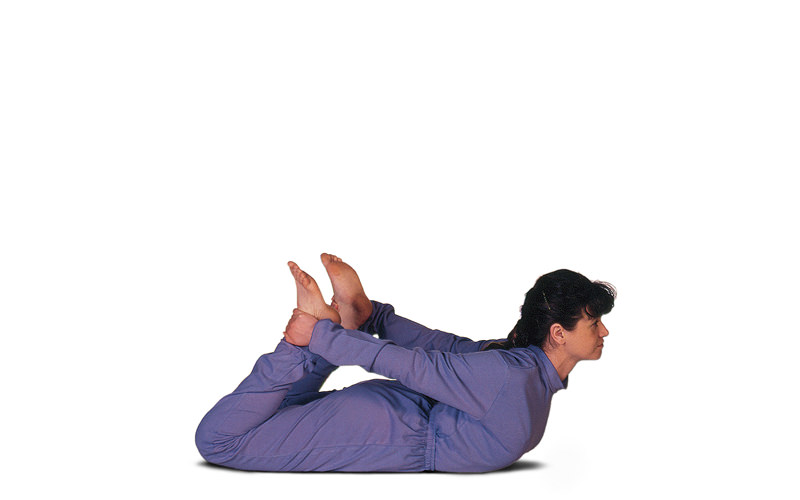

4. कूर्मासन

कूर्म याने कछुआ है। इस आसन में शरीर कछुए के रूप में रहता है इसलिए यह कूर्मासन कहलाता है।

विधि –

1 दोनों पैर आगे की ओर पसारें। दोनों पैर घुटनों से ऊपर थोडा उठावें | दोनों हाथ घुटनों के नीचे से बाहर ले जाकर ज़मीन पर टिकावें । थोडी देर के बाद सांस लेते हुए आराम लें।2. दूसरी स्थिति में दोनों तलुवे भी मिलावें। पेट पर ध्यान रखें |

लाभ –

पेट के रोग दूर होते हैं। तोंद कम होती है | कछुए की तरह मनुष्य की उम्र बढ़ती है।

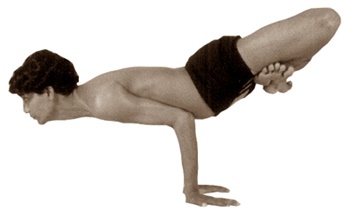

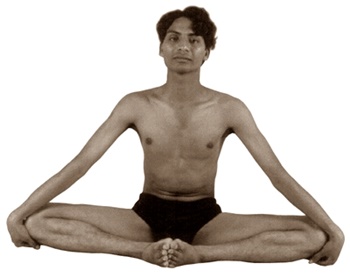

5. कुक्कुटासन

कुक्कुट याने मुर्गा है। इस आसन में शरीर का रूप मुर्गों के रूप में रहता है। इसलिए यह आसन कुक्कुटासन कहलाता है| यह कठिन आसन है।

विधि –

पद्मासन में बैठ कर दोनों हाथ दोनों जांघों और पिंडलियों के बीच में से नीचे ले जाकर हथेलियाँ ज़मीन पर टिकावें | उनके आधार पर शरीर को ऊपर उठावें।

शक्तिभर यह आसन करें। सॉस सामान्य रहे। थोड़ी देर बाद दोनों हाथ बाहर निकालें। पद्मासन धीरे से त्याग दें|

इस आसन के पूर्व, हाथों, जाँघों तथा पिंडलियों में थोड़ा सा तेल लगा कर मालिश करें। कलाइयों पर ध्यान दें | सावधानी से यह आसन करें।

लाभ –

पद्मासन से होनेवाले सभी लाभ कुक्कुटासन से होते हैं। जीर्णशक्ति बढ़ती है। नसों तथा नाड़ियों को शक्ति मिलती है| कुहनी, छाती, भुजा तथा कलाई को बल मिलता है। वीर्य की रक्षा के लिए यह आसन बड़ा उपयोगी है। शरीर में स्फूर्ति और काँति बढ़ती है।

6yh pending

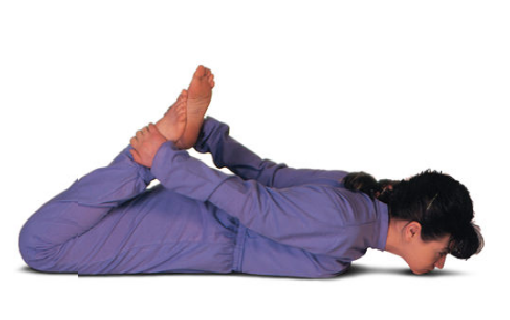

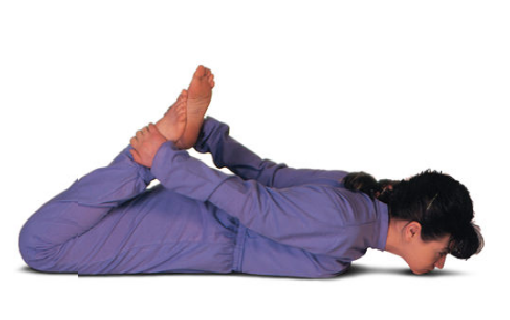

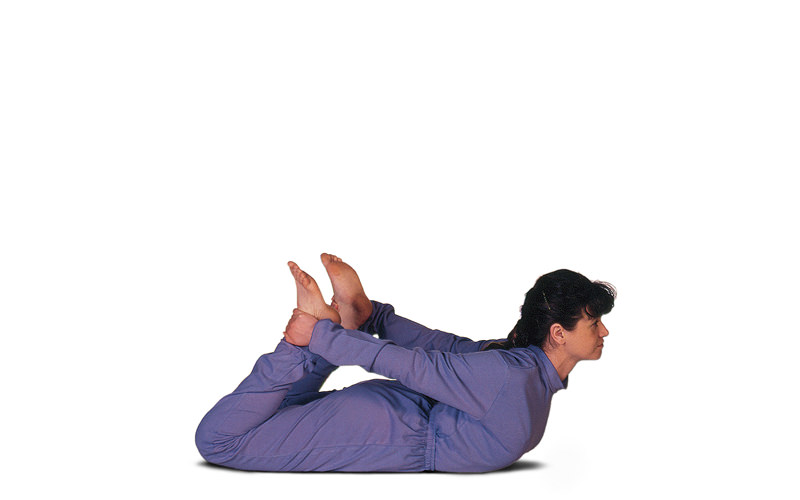

7.धनुरासन

प्रारंभिक स्थिति :

पेट के बल लेटें।

ध्यान दें :

रीढ़ के विस्तार और मणिपुर चक्र पर।

श्वास :

शारीरिक क्रिया के साथ समन्वित, इसी स्थिति में बने रहना।

दोहराना :

1-3 बार।

अभ्यास :

पेट के बल लेटें और बाजुओं को शरीर के पास ही रखें। ठोडी फर्श पर टिकी हुई और पैर फर्श पर समतल रहें। > पूरक करते हुए दोनों टांगों को मोड़ें और टखनों को हाथों से पकड़ लें। सिर, धड़ और जांघों को उठायें और ऊपर देखें। शरीर अब एक तने हुए धनुष के समान बन गया है। शरीर का भार पेट पर है। > श्वास को रोकते हुए इसी स्थिति में जब तक सुविधाजनक हो बने रहें। > रेचक करते हुए प्रारम्भिक स्थिति में लौट आयें।

भिन्न प्रकार (क) :

सामान्य श्वास लेते हुए तनी हुई धनुर स्थिति में शरीर को पीछे और आगे झुलायें।

भिन्न प्रकार (ख) :

सामान्य श्वास लेते हुए तनी हुई धनुर स्थिति में शरीर को दायें व बायें लुढ़कायें।

लाभ :

यह आसन रीढ़ की लोच को बनाये रखता है और कूल्हों और कंधों की गतिशीलता को सुधारता है। यह पेट के अंगों की मालिश करता है और मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है जिससे जीवन ऊर्जा प्रवाहशील या प्राण संवद्र्धित होता है।

सावधानी :

हर्निया, पीठ में चोट या पेट की शल्य चिकित्सा के बाद इस आसन को न करें।

इस व्यायाम के बाद आनंदासनमें आराम करें।

8. सुप्त-मत्स्येंद्रासन

मत्स्येंद्रनाथ के नाम पर यह आसन मत्स्येन्द्रासन कहलाता है| यह आसन बैठ कर किया जाता है| साथ ही साथ यह आसन पीठ के बल लेट कर भी सरल ढंग से किया जाता है।

विधि –

पीठ के बल लेट कर हाथ पसार कर पैरों को पास-पास रखें | दायाँ पैर उठा कर बायें घुटने के पार ज़मीन पर रखें। बायाँ हाथ उठा कर दायें घुटने को पकड़ें। बायाँ घुटना नीचे ही मोड़ कर बायें पैर के अंगूठे को दायें हाथ से पकड़े।

ओर घुमावें। सांस लेते हुए दायां घुटना ऊपर उठावें | यह क्रिया 5-6 बार करें।

इसी प्रकार हाथ पैर बदल कर दूसरी ओर भी करें।

कमर या पेट पर ध्यान केंद्रित रखें |

लाभ –

लिवर, स्लीन, मूत्रपिड, पेंक्रियास तथा शुक्राशय को शक्ति मिलती है। पेट तथा अन्य भागों की व्यर्थ चरबी घटती है। घुटनों के दर्द, गर्दन संबंधी दर्द तथा मधुमेह के निवारण में यह आसन बड़ा सहयोग देता है।

9.पश्चिमोत्तानासन

पश्चिम का मतलब है पीठ | यह पीठ को खींच कर रखनेवाला आसन है। इसलिए यह पश्चिमोत्तानासन कहलाता है।

ये क्रियाएँ करते समय आगे झुकने पर सांस छोड़ें। उठने पर साँस लें।

विधि –

1. दोनों पैर आगे की ओर पसारें । पैरों के अंगुठे एक दूसरे को छूते रहें। आगे पीछे झूलते रहें। घुटनों, पिंडलियों तथा पैरों की उंगलियों का स्पर्श हाथों से करते रहें।

2. बैठ कर दोनों पैर आगे की ओर पसारें। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखें ।

3. ऐसा रख कर हाथ और थोड़ा आगे पसारें | पैरों की उँगलियाँ पकड़ने का प्रयास करें |

4. पैर पसार कर, पैरों की उँगलियाँ पकड़ें। दोनों कुहनियाँ दोनों घुटनों के बगल में ज़मीन पर लगाने का प्रयास करें। माथे या नाक से घुटनों का स्पर्श करें। उपर्युक्त चार स्तरों का अभ्यास करते-करते इस चरम स्तर तक पहुँचने का प्रयास करते रहें। पीठ पर मन लगा रहें |

लाभ –

चलने और ज्यादा देर खड़े रहने के लिये पीठ की शक्ति काम आती है| वह शक्ति इस आसन से पीठ को प्राप्त होती है। शरीर की स्थूलता कम होती है। रीढ़ की हड़ी चुस्त रहती है। स्त्रियों का ऋतुस्त्राव ठीक तरह न हो तो इस आसन से वह दोष दूर होता है। यह कठिन आसन है। स्थूलकाय वाले स्त्री-पुरुषों, तोंदवालों एवं रीढ़ की हड़ी न झुका सकनेवालों को बिना जल्दबाज़ी के यह आसन बड़ी सावधानी से करना चाहिए।

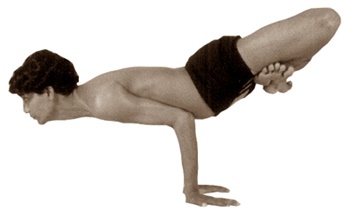

10.मयूरासन

इस आसन में शरीर का रूप मोर के समान होता है। इसलिए यह मयूरासन कहलाता है| यह एक कठिन आसन है

विधि –

वज्रासन में बैठे | हथेलियाँ ज़मीन पर टिकावें | हाथों की उंगलियाँ घुटनों की ओर, घुटनों के पास रहें। आगे की ओर झुकते हुए माथा ज़मीन पर रखें। कमर उठावें। धीरे-धीरे दोनों पैर पीछे सीधे पसारते हुए उन्हें ऊपर उठावें। इसके बाद सारे शरीर को हाथों पर रखते हुए कुहनियों पर पेट टिका रखें । सिर थोड़ा ऊपर उठावें। सारा शरीर सीधा रहे। धीमे से पैर मयूर पंख की तरह पीछे ऊपर उठे रहें। सांस सामान्य स्थिति में रहे।

ध्यान नाभि पर केन्द्रित रहे। इसके बाद धीरे से घुटने ज़मीन पर उतार कर आराम लें। हाथों की मालिश कर उनकी थकावट दूर करें।

लाभ –

आंतों तथा जीर्णकोश को बल मिलता है। जीर्ण शक्ति बढ़ती है। स्थूलकाय घटता है। कलाइयाँ और कंधे बलिष्ठ होते हैं। पेट के कृमि संबंधी दोष दूर होते हैं। मधुमेह कम होता है। शास्त्रों के अनुसार जो साधक मयूरासन नियमबद्ध रूप से लगातार करते हैं,वे विष भी हज़म कर सकते हैं।

निषेध –

कमज़ोर हाथोंवाले, अलसर तथा हर्निया से पीड़ित, हृदय रोग से त्रस्त लोग तथा गर्भिणी स्त्रियाँ यह आसन न करें। कुछ लोगों के मतानुसार स्त्रियाँ यह आसन न करें।

19.1 मयूरी आसन

मयूरासन जैसा ही मयूरी आसन है। इसमें शरीर मोरनी की भांति होता है। यह भी एक कठिन आसन है।

विधि –

पद्मासन में बैठे। मयूरासन की ही तरह हाथों पर सारा शरीर टिका रखें। मयूरासन में पैर सीधे पसारे रहते हैं। पर इस मयूरी आसन में पैर पद्मासन की स्थिति में रहते हैं। नाभि पर ध्यान रहे |

लाभ –

मयूरासन एवं पद्मासन से होनेवाले सभी लाभ इस आसन से होते हैं।

निषेध –

मयूरासन में सूचित निषेध इस आसन में भी लागू होते हैं।

11. शवासन या शत्यासन

इस स्थिति में शरीर शव जैसा निश्चल रहता है। इसलिए यह शवासन कहलाता है| मन की शांति प्राप्त होती है |

विधि –

पीठ के बल लेट कर सभी अवयव होला कर दें। दोनों हथेलियाँ जांघों से थोड़ी दूर आसमान की ओर रखें। पैर पसार कर एड़ियाँ दूर-दूर रखें। यही शवासन या शांत्यासन है। आांखे बंद रहे।

श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलें। नन्हें शिशु के श्वास प्रश्वासों की तरह उदर की स्थिति रहे। अर्थात् श्वास लेने पर उदर फूले, श्वास छोड़ने पर पेट सहज रूप से पिचक कर अंदर चला जाये |

दायीं ओर तथा बायीं ओर लेट कर भी शवासन कर सकते हैं।

दायाँ हाथ सिर के नीचे रख कर दायीं ओर करवट लें। बायाँ हाथ शरीर पर रख कर यह आसन करें।

इसी प्रकार बायाँ हाथ सिर के नीचे रखें | बायीं ओर पलट कर दायाँ हाथ शरीर पर रख कर भी यह आसन करें। शारीरिक एवं मानसिक रूप से सभी अवयव ध्यान लगा कर बिल्कुल ढीला कर दें।

लाभ –

इस आसन से सभी अवयवों को आराम मिलेगा। थकावट दूर होगी। टेन्शन दूर होगा। रक्तचाप नियमित हो जायगा । अवयवों को शांति एवं स्फूर्ति मिलेगी।

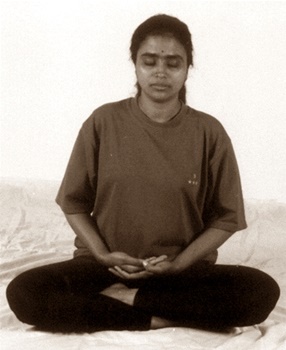

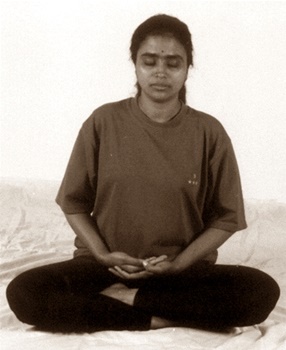

12. सिद्धासनं

निपुणों का कहना है कि योगी एवं सिद्ध पुरुष इस आसन में साधना कर सिद्धि प्राप्त करते थे | इसीलिए यह आसन सिद्धासन कहलाता है| पांच प्रधान आसनों में से यह एक है।

विधि –

दोनों पैर मोड़ कर बैठे। एक एड़ी अंडकोश के नीचे और एक एड़ी अंडकोश के ऊपर रखें । ऊपर के पैर की उंगलियाँ दूसरे पैर की जाँघ और पिंडली के बीच रखें। दोनों हथेलियाँ घुटनों पर या एक दूसरे पर गोद में रखें। रीढ़ की हड़ी और सिर को, सीधा रखें। आँखें मूंद लें। सांस सामान्य चलती रहे | पहले 3 या 4 मिनट, इसके बाद फिर बढ़ाते-बढ़ाते 15 मिनट तक बैठे रहें। ध्यान की साधना करें।पुराने ज़माने में योगी ध्यान और तपस्या करते हुए कुछ घंटों तक यह आसन करते थे | ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, योगी तथा सन्यासी का कर्तव्य है कि इस आसन में रह कर साधना आवश्य करें |

लाभ –

हृदय से संबंधित, साँस से संबंधित और वीर्य से संबंधित व्याधियाँ दूर होती हैं। वासनाएँ कम होती है| स्मरण शक्ति बढ़ती है। ध्यान के लिये मन तैयार होता है।

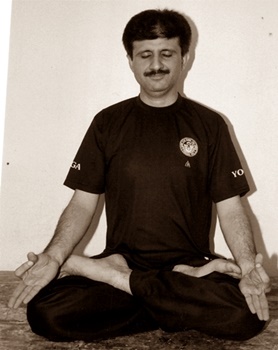

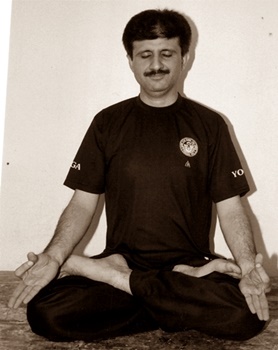

13. पद्मासन

पांच प्रधान आसनों में से पद्मासन एक है| योग विशेषज्ञों का विश्वास है कि पारिवारिक बंधनों तथा व्यामोहों में उलझे रहनेवाले लोग इस पद्मासन का अभ्यास करें तो पानी में तैरते कमल की तरह, उनसे मुक्त रह सकते हैं। इसीलिए इसे यह नाम दिया गया है।

विधि –

दायाँ पाँव, बायें पैर की जांघ पर रखें। दायाँ घुटना पकड़ कर ऊपर नीचे हिलावें। बाद घुटना उठा कर गोल घुमावें। इसी प्रकार बायें पैर से भी करें। दोनों पैर पसारें | बाद बायाँ पांव दायीं जांघ पर और दायाँ पांव बायीं जांघ पर रखें। यही पद्मासन है।

दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखें । तर्जनी को अंगूठे की मध्य रेखा पर टिकावें | बाकी तीनों उँगलियाँ सीधी रखें। चिन्मुद्रा बनावें।

भूकुटि या नासिका के अग्र भाग पर ध्यान केन्द्रित करें | मन को हृदय कमल में लीन करें। साँस सामान्य स्थिति में रहे | पद्मासन की समाप्ति के बाद दोनों पैर सीधे । पसारें और घुटनों और पैरों को हिला कर * आराम दें।

आजकल नीचे बैठने की आदत छूटती जा रही है। पैरों को मोड़ना मुश्किल हो रहा है। इसलिए कुछ साधक पद्मासन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक पाँव दूसरे पैर की जाँघ पर रखें, दूसरा पैर पहले पैर के घुटने के नीचे रख कर अर्ध पद्मासन करने का अभ्यास करें तो ठीक होगा। कुछ दिन इस प्रकार अभ्यास करें तो पद्मासन करने में सुविधा होगी।

लाभ –

हृदय, फेफड़े तथा सिर में रक्त प्रसार ठीक तरह से होता है। उन्हें शक्ति मिलती है। बुद्धि की कुशलता बढ़ती है। ध्यान की साधना के लिये यह उत्तम आसन है।

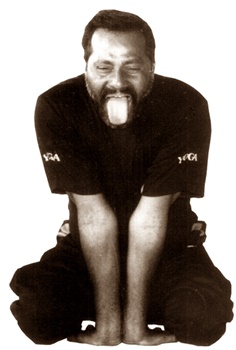

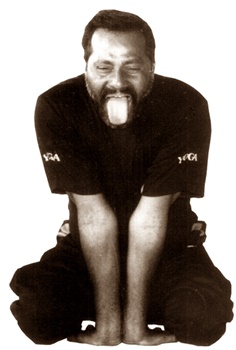

14. सिंहासन

मुख्य 5 आसनों में से सिंहासन एक है। सिंह की तरह यह आसन किया जाता है। इसलिए यह सिंहासन कहलाता है।

विधि –वज्रासन करें | दोनों हथेलियाँ घुटनों के बीच में से जमीन पर टिकावें।

छाती और गर्दन आगे की ओर करें। कमर नीचे दबाते हुए सिर ऊपर उठावें । नाक से सांस अंदर भरें | जीभ बाहर निकाल कर फोर्स के साथ साँस मुँह से बाहर छोड़ते हुए सिंह की तरह गर्जना करें|

चेहरे पर सिंह की जैसी विकरालता पैदा करें | तीन चार बार गरज कर वज्रासन में आवें | * इस क्रिया में अति न करें। शक्ति भर ही करें।

सिंहासन थोड़ा कठिन आसन है| इस आसन में 5 स्थितियों में अभ्यास करना है। एक-एक स्थिति की क्रिया करते हुए चरम स्थिति में पहुँचें। यही सिंहासन का समग्र रूप है।

1. पहली स्थिति –

वज्रासन कर मुख विस्तारित कर मुंह पूरा खोल दें। आंखें और नाक भी खोल दें। आंखों को नासिका के अग्रभाग पर केन्द्रित करें। थोड़ी देर तक सॉस रोक कर, जीभ को अंदर खींच लें। मुंह और जीभ को ढीला करते हुए सांस को सामान्य स्थिति में ले आवें।

2. दूसरी स्थिति –

पहली स्थिति में बैठ कर, जीभ के अग्र भाग को ऊपर की ओर मोड़ कर उससे अलिजिव्हा (पडजीभ) को छूने का प्रयत्न करें। शक्तिभर साँस को रोकते हुए इस स्थिति में रहें।

3. तीसरी स्थिति –

पहली स्थिति में रह कर जीभ को मुंह के बाहर निकालते हुए उससे ठोढी को छूने का प्रयास करें। साँस को शक्ति भर रोक कर इस स्थिति में रहें।

4. चौथी स्थिति –

तीसरी स्थिति में रह कर मुँह से जीभ बाहर निकालें। नाक से गहरी साँस लेते हुए, कंठ से ध्वनि करते हुए फोर्स के साथ साँस छोड़ें।

5. पाँचवीं स्थिति –

चौथी स्थिति में रह कर नाक से लंबी साँस लें | रुक-रुक कर फोर्स के साथ जोर से सिंह की तरह गरजते हुए मुँह से ध्वनि करते हुए सॉस छोड़ते रहें। अंतिम ध्वनि लंबी चले। यह सिंहासन की चरम स्थिति है।

लाभ –

इस क्रिया में कंठ, छाती और पेट प्रभावित होते हैं। गला साफ होता है| गले की नसें साफ होती हैं। टान्सिल्स कम होते हैं| कान, अांख, नाक तथा जीभ से संबंधित रोग दूर होते हैं । थैराइड़ तथा कंठ संबंधी व्याधियाँ दूर होती हैं|स्मरण शक्ति बढ़ती है। एकाग्रता की वृद्धि होती है|स्वर माधुर्य बढ़ता है।

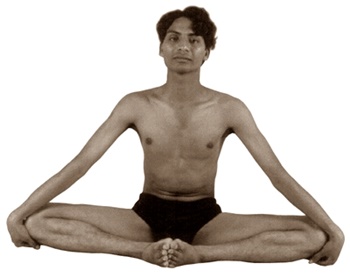

15. भद्रासन

योगासनों में सिंह, पद्म, वज्र, सिध्द एवं भद्र, कुछ प्रधान आसन हैं। भद्रता इस आसन में मुख्य है। इसलिए यह भद्रासन कहलाता है।

विधि –

बैठ कर दोनों पैर पसारें। दोनों घुटने मोड़ें । दोनों तलुवे मिलावें। दोनों तलुवे उसी स्थिति में धीरे-धीरे नज़दीक लावें। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को ज़मीन की ओर दबावें। बाद दोनों हाथों की उँगलियाँ मिला कर उनसे पैरों की उँगलियाँ पकड़ें। साँस सामान्य रहे। आँखें मूंद लें। मलद्वार एवं जननेन्द्रिय के मध्य भाग पर मन केन्द्रित करें। थोड़ी देर के बाद पैर पसार कर हाथों से घुटनों और पैरों को थपथपावें। आराम लें।

लाभ –

जाँघों, घुटनों और पिंडलियों में चुस्ती आ जायेगी। जननेन्द्रिय संबंधी व्याधियाँ कम होगी | मन को भद्रता प्राप्त होगी |

Join Us On Social Media

Last Date Modified

2024-03-29 12:50:45

Your IP Address

216.73.216.39

Your Your Country

Total Visitars

17

Powered by Triveni Yoga Foundation